買い替えや新型ゲーム機の登場により役目を終えたPCが家に転がっていないだろうか。

そんな時に活躍するのが今回紹介するSteamOS(HoloISO)だ。

SteamOSとは...?

SteamOSとはSteamの運営会社であるValveがSteamDeck向けに開発したSteamのゲームで遊ぶためのArch LinuxをベースにしたOSだ。このSteamOSは近年サードパーティー製マシンへの供給のためオープンに配布されたためLinuxをインストールまできるPCであればどれでもSteamOSが使えるようになった。

しかし、現状配布されているSteamOSはver2.0の古いもので現行の3.0はまだ配布されていない。

じゃあどうするんだという話になるが、実はSteamからSteamOSのソースをほぼすべて提供され実質公認状態にある「HoloISO」というLinuxが存在する。正式にSteamから3.0が配布されるまではこのHoloISOがオープンに使える(ほぼ)SteamOSとなっているので今回はこちらを使用することにした。

HoloISOの特徴

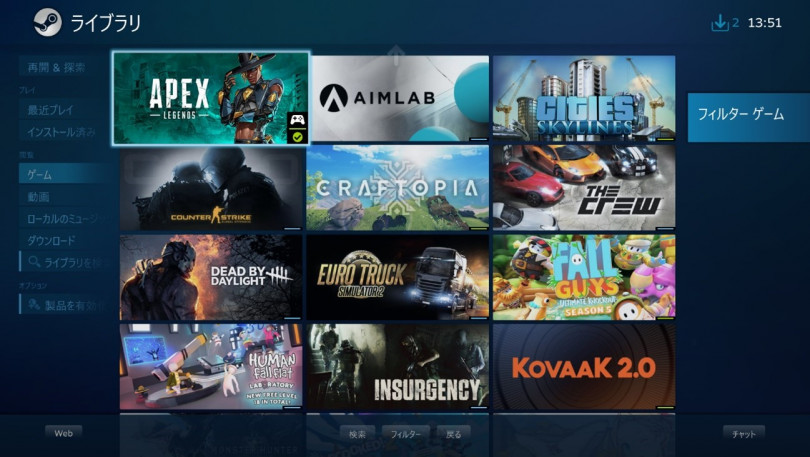

基本的にSteamOS(SteamDeck)と仕様は変わらない。Linuxだが起動すると真っ先にSteamのBigPictureモードが立ち上がるので、使用感はPCというより完全に家庭用ゲーム機。

メニュー操作からゲームの起動、電源のOFFまですべてゲームパッドのみで完結する。

そのため、リビングのテレビにつないだままにして家庭用ゲーム機のような感覚でPCゲームで遊べるのがとても良い。

また、Windowが入ったPCと違って、HoloISOは主にSteamしか稼働しておらず余計なリソースを食わないため、Window環境より快適にゲームをプレイすることができる。

ただ、SteamOSと互換性の確認がとれていない一部のゲームでは動作しなかったりパフォーマンスの低下、システムフォントの文字化けなどが起きる可能性もあるので注意が必要だ。

導入方法

HoloISOの導入方法は通常のLinux導入と変わりない。

インストールメディアの作成

8GB以上のUSBメモリを用意してEtcherやrufas等のソフトを使ってインストールメディアを作成する。

無事にインストールUSBが作成に成功したらUSBをOSを導入したいPCにセットする。

OSをPCにインストール

USBメモリをPCに差した状態でPCの電源を入れて、BIOSを開く。BIOSを開く方法はメーカーによってさまざまだが電源を入れた後にDELキーかF12キーを連打するものが多い。

BIOSが開いたら起動ドライブの優先順位を内蔵のHDDやSSDからUSBメモリに変更する。

再起動するとUSBメモリが起動時に読み込まれてインストーラーが立ち上がる。

画面の指示に従ってOSをインストールする。

インストール後

ここから初期設定。以降はすべてゲームパッドで操作が行える。

ネットワーク接続の設定を行った後、Steamアカウントでログインする。

基本的にUXはSteamDeckと同じ。メニューからデスクトップ表示にすることで簡易的ではあるが、ブラウザやメモなどPCライクな機能を使うことができる。

また、デスクトップモードもしくはBigPictureモード時にメニューを開いて電源を切ることができる。